Блог: Свободное место

Здесь размещают свои сообщения члены клуба "Граней.Ру".

Список членов клуба →

Права ЛГБТ: от Вашингтона до Киева

В Америке празднуют легализацию однополых браков, постоянно звучит: «Любовь победила!»

Это, конечно, победа. Для очень многих людей решение Верховного суда США о том, что люди одного пола имеют вступать в брак, - это и признание их достоинства, и защита от дискриминации, и триумф в борьбе за равенство. А для ЛГБТ-иностранцев это долгожданная возможность легализовать не только свои отношения, но и свой статус в стране: ведь до сих пор однополый брак не давал партнеру-иностранцу формальной возможности остаться в Соединенных Штатах как члену семьи американца (или американки), даже если штат и признавал такой брак законным.

Я от души поздравляю тех моих друзей, которые теперь смогут стать американцами, а значит, могут больше не страшиться разлуки с любимым человеком. Для многих любящих иностранцев отказ признать их отношения браком в США означал невозможность законно жить в Америке, а выехать в другую страну они тоже не могли.

Понимание этих практических благотворных последствий легализации браков - это, как мне кажется, лучший ответ тем, кто выступал или выступает против права геев и лесбиянок на заключение официальных браков с позиции «радикальной свободы». Эти свободолюбцы так ведь и говорят: мы вообще против браков, а эти люди почему-то добиваются права в них вступать, хотя только поработят себя этими формальностями. Большинство таких радикалов свободно живет в благополучных странах, где им вольно вступать или не вступать в брак, ничто не угрожает их отношениям - ни насильственная депортация любимого с запретом въезда, ни невозможность жить вместе открыто, ни отказ в аренде общего жилья, воспитании общего ребенка и т.д.

Право вступать в брак - это не «победа любви»: любить, конечно, можно и вне брака. Это победа свободы. Свободы реализации своего права жить вместе, отстаивать в суде какие-то необходимые в жизни практические вещи - скажем, если однополой паре отказываются сдать жилье или взять на работу. Победа свободы быть собой, выбирать, быть вместе с тем, с кем хочешь.

Брак - это правовой институт. Быть исключенным из этого института означает не только унижение, но и ограничение свободы человека. А свобода не бывает своей или чужой. Она всегда одна на всех, и поэтому увеличение свободы ЛГБТИ - это расширение пространства нашей общей свободы. Люди, борющиеся за это расширение, борются за нас всех - независимо от нашей сексуальной ориентации, этнической или языковой принадлежности, гражданского статуса и прочего.

Расширение пространства свободы дается непросто. Подумать только - из 9 судей Верховного суда США за разрешение однополых браков проголосовали 5, то есть всего один голос одного судьи решил вопрос о свободе сотен тысяч (в конечно счете и миллионов - это ведь надолго).

Но чтобы эти пятеро проголосовали за свободу, чтобы эти сотни тысяч желающих вступить в брак смогли реализовать свое право, нужны были десятилетия борьбы, протестов, выступлений и отчаянных рисков, на которые шли люди, знавшие цену прав, свободы и достоинства.

Свободнее стали не только ЛГБТИ, не только дискриминируемые во всем мире меньшинства, не только все американцы - свободнее вздохнули мы все.

Я давно хотела как-то включиться в дискуссию об «уместности» выступлений ЛГБТИ за свои права. Это довольно деликатная тема. Ясно, что выступления против дискриминации надо приветствовать всегда и везде, однако в украинском случае звучали слишком серьезные и грустные аргументы некоторых оппонентов уместности киевского гей-прайда, чтобы от них просто отмахнуться обычным обвинением в гомофобии.

Мне вспоминается, как одна знакомая в 2012 году критиковала петербургский «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»: у нас, мол, такие беды кругом, тут и фальсификации выборов, и разгон оппозиции, и политические репрессии, а вы все о правах геев - сейчас другое более важно и уместно. Потом она изменила свое мнение, сама позвонила активистам альянса: «Я была не права - в борьбе за свободу всегда все важно и уместно, вы боролись за всех нас».

Конечно, когда люди в Киеве возражали против проведения прайда, говоря, что права меньшинств, конечно, безусловная ценность, но сейчас люди на востоке страны гибнут, идет война, не надо проводить фестивалей на тему сексуальных свобод, - это не было проявлением элементарного консерватизма.

Но и гей-прайд - в наши дни и в нашей реальности - это не праздник в карнавальных костюмах. Это, как правило, политическая демонстрация с требованием признания равных прав и свобод для всех. Это шаг в расширении пространства свободы (не будем вдаваться в спор о правильности названия - прайд или не прайд, это дела не меняет). Гей-прайд - это еще и испытание страны на прочность в демократических вопросах. Киев - несмотря на всю сложность ситуации - это испытание выдержал, дорогой ценой заплатив за свою верность идее свободы. Хотя против прайда были и мэр Киева, и начальник полиции - бесстрашных людей, вышедших на улицы, чтобы расширять свободу, полиция защитила. Пусть и нехотя, разрешили выступить и защитили от насилия - и это тоже успех, не только киевских ЛГБТИ, а общий.

Гей-прайд в Петербурге запланирован на 25 июля. Даже попытка проведения ЛГБТ-акций в этом месте и в это время - форма отчаянной борьбы с мракобесием и неволей, а без борьбы не будет ведь никакой свободы никому.

Бредовое дело

Чем пристало заниматься высоким государственным структурам? Помните, в 2013 году следователь СКР по особо важным делам допрашивал Ксению Собчак про оральный секс и про Мизулину? По особо важным, Карл! - сказали бы сейчас. А впрочем, нет, сейчас бы уже не сказали, сейчас уже привыкли.

Теперь вот ФСБ предстоит расследовать, хуйло ли Путин и обидно ли ему от этого. Когда-то я удивлялась, видя оперативников ФСБ на небольших акциях активистов. Федеральная же служба безопасности, а занимается тем, что фотографирует, как, скажем, Екатерина Мальдон встала в пикет или как Ирину Калмыкову в автозак понесли.

Или вот чем, например, должен заниматься военный суд? Делами военных, это понятно, здесь могут быть любые мелочи. Но вдобавок военный суд рассматривает и преступления любых лиц, связанные с терроризмом. А это дела повышенной серьезности, особо значимые для государства. Например, как Александр Кольченко караулил на улице, пока кто-то ночью забрасывал бутылку с зажигательной смесью в окно «Единой России», от чего обгорел целый подоконник. Куда уж тут серьезнее?

Но есть куда. 1 апреля вынесли приговор жителю Старой Руссы Антону Изокайтису. Судил его Московский окружной военный суд, который ради такого важного дела устроил выездное заседание в Великом Новгороде. Изокайтис был признан виновным в публичном оправдании терактов в Волгограде (ч. 1 ст. 205.2) и в возбуждении ненависти к русским (ч. 1 ст. 282) и получил два с половиной года колонии-поселения. Приговор он обжаловал, апелляцию рассматривают не где-нибудь, а в Верховном суде. Так у меня появилась возможность посетить заседание и узнать о деле «террорюги» больше.

Итак, в Новый год сотрудники полиции привели в отдел пьяного и поместили в камеру для административно задержанных. Как следует из приговора, пьяный буянил и матерился - три часа непрерывно. С 8 до 11 утра, там специально уточняется. Герой Венички Ерофеева после фразы «И немедленно выпил» произнес полторы страницы чистейшего мата, но выкинул эту часть текста, чтобы ее девушки не читали. А Изокайтис превзошел классика, при этом свидетель Кузнецова В.А., по всей видимости, сотрудница полиции (точно понять из приговора трудно), не только не прикрыла женские ушки, но и включила аудиозапись на мобильном телефоне. Мне хочется верить в людей, и я-таки полагаю, что не для экстремистских галочек она это сделала, а чисто поржать с друзьями.

Если бы, впрочем, там был только мат, может, и продолжения бы не было, но Изокайтис, если верить показаниям свидетелей, нес агрессивный бред о том, как он ненавидит русских, чему-де особенно способствует его литовская фамилия, как он оправдывает насилие в отношении них, в том числе и в ходе Второй мировой войны, и теракты в Волгограде, которые случились за два дня до того.

Прочесть или прослушать аудиозаписи я не могу - они находятся в материалах дела. Единственная цитата в приговоре: «Я вас ненавижу, ненавижу...» - открывает простор для фантазии.

История умалчивает о том, что же произошло в 11 утра 1 января: то ли он уснул, то ли его из отдела вышвырнули, то ли - Роскомнадзор, закрой уши! - отмудохали, что плохо, но распространено. Но потом появилось уголовное дело, да сразу по трем статьям: изначально в комплект входила еще и ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму).

Каждая из этих статей - 205.2, 280, 282 - предполагает публичность, а аудиторией дебошира были ровно восемь человек, из которых шестеро полицейские. Никаких данных о том, что, выйдя из ненавистной ему ментовки, Изокайтис продолжил пропагандировать насилие и национальную дискриминацию, нет. И потом (лично я за абсолютную свободу слова, но попробуем понять логику цензурных ограничений), общественная опасность таких преступлений определяется не тем, кто и что говорит, а тем, кто и как слушает. Вдохновляются ли слушатели совершать теракты, помогать террористам, ненавидеть национальные группы. А тут в основном одна полиция - ей-то полагается быть устойчивой к противоправной пропаганде. Нет разве?

Статью 280 суд снял, мотивировав это как раз тем, что присутствующие не были предрасположены к тому, чтобы внять призывам к экстремизму. Так почему же нельзя было ту же логику применить и к оценке прочего пьяного бреда обвиняемого?

Изокайтис, сообщается в приговоре, признал вину частично. В то же время говорится, будто бы он написал явку с повинной, которая способствовала раскрытию преступления. В одном месте указано, что он признал, что ненавидит русских, а в другом - что мотивом его действий (по его словам) было несогласие с помещением в камеру для административно задержанных и желание спровоцировать конфликт с полицейскими, читай обратить на себя внимание. В этой части показания были сочтены надуманными: нет, говорит нам Московский окружной военный суд, перед нами большой преступник, умышленно унижающий русских, а дебоширом он только притворяется, чтобы избежать ответственности.

Собственных адвокатов у Изокайтиса не было. На процессе его интересы представляли два назначенных защитника, которые, как известно, бесплатны, поэтому щедрое государство вычло у осужденного еще и 13,7 тыс. руб. за их услуги.

Сейчас Изокайтис он находится под подпиской о невыезде. Поскольку его приговорили к сроку в колонии-поселении, он должен отправиться туда только после вступления приговора в силу, то есть после апелляции.

Апелляцию 25 июня начал рассматривать, повторюсь, Верховный суд. Изокайтис предварительно заявил, что не может приехать в Москву ввиду материальных затруднений и просит наладить ему видеосвязь в Старорусском районном суде. Наладили, а он не пришел. Приставы 25 июня его не нашли, а бабушка Изокайтиса им сказала, что он ушел в семь утра неизвестно куда, намерения участвовать в заседании не имел.

Разбирательство, как ни странно, отложили до 30 июня. Появится ли осужденный к этому времени, никто не знает. В розыск он пока не объявлен, разве что приставам поручено и дальше ходить по месту его жительства. Но если вы хотите увидеть деградацию понятий государственной важности, обязательно приходите к 10.00 в зал №6024. То есть приходите пораньше: Верховный суд - это очень важное место, и там зверский пропускной режим. Значит, приходите вы в это важное место, появляется подтянутая коллегия-тройка - и слушается дело о том, как кто-то три часа матерился и нес пургу в обезьяннике. Так ведь нарочно не придумаешь.

Отговорки по Фрейду

Российские власти ответили на вопросы ЕСПЧ по Болотному делу. Видевшие ответ специалисты говорят, что ответили с необычной для себя обстоятельностью. Возможно, подписавший бумагу замминистра юстиции г-н Матюшкин гордится большой проделанной работой. Однако, сколько ни обосновывай ложные тезисы, достоверней они не становятся. Каковы же главные положения бумаги?

1. Нарушений прав граждан на мирное собрание не было. Поскольку "согласно обвинительному заключению, активисты не подчинились законному требованию полиции прекратить согласованное мероприятие после начала давки, применяя насилие к ОМОНу, что описано и закреплено в приговорах".

2. Действия полиции и последующие приговоры судов не были политически мотивированы. Потому что после Болотной оппозиция провела несколько крупных согласованных акций, а сразу после Болотной в Москве действовал стихийный оппозиционный лагерь "ОккупайАбай".

Ответить на эти возражения очень легко. Факт одностороннего и негласного (более того - умышленно засекреченного) изменения полицией схемы проведения митинга зафиксирован даже в российском суде. Не стоит закапываться в детальные рассуждения о "бутылочном горлышке", "двух шагах полицейской цепочки" и прочих порой спорных деталях событий. Достаточно глянуть на одну простую схему.

На ней зеленым цветом обозначено отведенное для митинга пространство и пути похода к нему в соответствии с договоренностью заявителей с мэрией и столичной полицией. Точно так же выглядела схема митинга, состоявшегося 4 декабря, которую и договорились в точности повторить. Это также сответствует схемам, опубликованным накануне митинга на сайтах ГУВД и РИАН, на которые ориентировались и организаторы митинга, и рядовые участники. А красным показано то, что осталось от этого в реальности в результате тайных махинаций полицейских.

Да, позднее оппозиция проводила и другие мероприятия. Но, во-первых, "ОккупайАбай" (как и многие другие более мелкие стихийные акции) проходили не благодаря, а вопреки усилиям полиции, которая в итоге неизменно их разгоняла или пыталась насильственно переместить в другое место. А во-вторых, вы, господа, сами опровергаете свой тезис. И до, и после, когда полиция соблюдала договоренности с организаторами, никаких "беспорядков" не происходило. И только единственный раз, когда вы почему-то решили действовать иначе, случился инцидент. Так чьи же действия лежат в его основе?

Что такое "нарушение прав" в конкретной области? Наверное, российская власть считает, что это создание ГУЛАГа и запрет всего всем. Но это уже называется иначе - "тоталитарный репрессивный режим". "Нарушение прав" - это не колючая проволока повсюду. Это когда г-н Иванов не получает должной по закону медпомощи. Или сын г-на Петрова - образования. Или защиту г-на Сидорова, приводящую свидетельства его невиновности, не слушают в суде. Или когда власти, если хотят, позволяют спокойно провести оппозиции митинг. А когда они в этом не заинтересованы - митинг срывают. А затем, ссылаясь на создавшуюся опасность для людей, отменяют вовсе. В то время как могли бы эту опасность сами устранить на месте (открыть все закрытые зоны). А еще лучше - не создавать вообще.

Вот это и есть политическая мотивированность всего, что устроили власти на Болотной и после.

Теперь защита болотников должна направить в ЕСПЧ свои возражения на возражения официальной России. Надеюсь, опытные адвокаты сделают это еще более убедительно, чем я.

Вечный Чонгар

Поездка в Крым с левобережья материковой Украины всегда начинается с одного и того же. С матерной ругани на стоянке возле конечной станции Новоалексеевка, до которой теперь доходят всего лишь три поезда - из Киева, из Харькова и через день из Львова.

Местные жители перегораживают путь единственному автобусу, курсирующему от самых путей до пограничного перехода в Чонгаре, последнем населенном пункте Херсонщины перед оккупированным полуостровом. За полгода, прошедшие после отмены всех поездов в Крым, новоалексеевские «бомбилы» просто сказочно обогатились. С 27 декабря, когда ушел последний поезд на полуостров, они уже ломили за 30-километровую поездку по 300 гривен с человека. Сейчас цены немного упали, но найти кого-то, кто согласился бы везти меньше чем за 200, очень трудно. Каждый прибывший поезд атакуют толпы владельцев убитых «шестерок» и «копеек». Для них хроническая безработица сменилась новой занятостью - сверхвыгодным извозом. "Безлошадные" туземцы тоже ловят свою фортуну - сдают гаражи и дворы под стоянку машин для украинцев, желающих попасть в Крым, не связываясь с двумя таможнями и многочасовыми очередями. Цена - 50 гривен в сутки, в среднем во дворе помещается 4-6 машин. Парковок в Новоалексеевке нет.

Ясно, что главный конкурент извозчиков - этот самый единственный, списанный за ветхостью автобус "Мерседес" с двумя шоферами: один сидит за рулем, а второй собирает по 50 гривен и отбивается монтировкой от блокирующих дорогу конкурентов.

Пока мы трясемся по раздолбанной, как после бомбежки, дороге на Чонгар, вот вам отрывок из словаря географических названий:

"Топоним Чонгар широко известен и уже давно привлекает к себе внимание. Однако до сих пор не существует однозначного толкования его содержания, хотя этимология этого топонима, как и многих других топонимов Крыма, имеет важное значение для правильного понимания истории полуострова и этногенетических процессов, происходивших в его пространствах. Известный путешественник и этнограф В.Х. Кондараки, уроженец Крыма, побывал в двадцатых годах XIX века на Чонгарском полуострове и записал в дневнике, что на безводном полуострове никто не живет за исключением немногочисленных ногайцев. Он предположил, что название Чонгар, очевидно, происходит от татарского слова "чонґар" - схватка, суперечка, спорная территория (ср. турецкое звукоподражательное çıngar".

...Вот и шлагбаум. За многие километры до него тянется бесконечная вереница большегрузных фур. В основном они везут в Крым украинские продукты, даже огромные молоковозы попадаются. Говорят, что время ожидания доходит до трех суток. Впрочем, некоторых выдергивают и под злобные гудки из очереди пропускают вперед. Цена вопроса остается предметом острой непечатной дискуссии дальнобойщиков. По слухам, поскольку для Украины эта граница является всего лишь административной, таможенные пошлины тут платятся по какой-то хитрой схеме. Многие грузы затем беспошлинно переваливаются в Керченском порту, где их уже поджидают торговые суда под либерийскими, панамскими и прочими экзотическими флагами.

Нас же, простых пешеходов, выстраивают в длинную колонну и пропускают порциями человек по 20-30, не более. При этом бумажку с пропуском на точное количество людей выдают старшему группы. После этого мы все обречены передвигаться только стадом, под присмотром пограничника с автоматом и двумя запасными рожками к нему. Стоять в очереди приходится не менее часа, а то и 3-4 часа, как это было перед майскими праздниками.

У многих желающих прорваться вне очереди идут в ход аргументы в виде детей в колясках, очевидной беременности или ветеранских удостоверений. Они неизменно производят впечатление на наших пограничников, в результате чего формируется льготная очередь. Впрочем, ни сходить в туалет, ни просто присесть или скрыться от дождя даже у этой категории граждан возможности нет.

...Пришло время собрать паспорта. Их внимательно изучает наш пограничный офицер, сличая фотографии с их оригиналами, обычно слегка посиневшими и стучащими зубами от холода (здесь, на узкой полосе суши между морем и Сивашем, постоянно дует сильный ветер). Проходит еще полчаса, и та же пачка паспортов возвращается старшему группы, который радостно лишает ее состав прежней анонимности, выкрикивая, обычно с ошибками, фамилии продрогших путешественников. Что касается таможенников, то обыкновенно они снисходительны к пешеходам и заставляют показывать кладь только в каких-то особых случаях. При мне несколько раз потрошили сумки у молодежных компаний - вероятно, в поисках наркотиков. Да еще долго мурыжили пожилого оркестранта с трубой - пусть, мол, докажет, что она сделана из стали, а не из серебра. Он нашел возле мундштука пятнышко ржавчины - и на этом терзания завершились.

Покидая украинскую сторону границы, не все представляют, что дальше надо идти еще около двух километров до заминированного моста через пролив Сиваш, посредине которого и пролегает граница. Здесь мы бросаем прощальный взгляд на украинский флаг, возле которого дежурят несколько наших ребят с печальными глазами. Они у нас уже ничего не спрашивают и провожают долгим взглядом вереницу соискателей крымских радостей. Через сто метров уже российский триколор и новая проверка документов. Тут надо получить миграционную карту. Если забыл ее взять, тебя отправят топать пешком от КПП РФ назад. Не знаю почему, но там этих самых бумажек никогда нет.

Ну, а потом, после моста, еще четыре с половиной километра пешком до российской заставы. По такой же разбитой дороге, на которой очень редко, но все же появляется татарин Мустафа на своем белом микроавтобусе. И тогда привалит эта нечаянная радость для горемычных путников с их чемоданами (с уже оторванными по дороге колесиками) и ноющими от усталости детками. За 20 рублей или 10 гривен Мустафа доставляет нас от самого моста до российского шлагбаума. Расписания у этого шаттла нет - все зависит от потока пересекающих границу, а еще точнее, от утреннего прогноза Мустафы на этот счет.

Россияне обустроились тут капитально, с размахом. За считанные недели возвели крытый погранпереход, модульные туалеты для персонала. Для пассажиров, правда, оставили деревянную будку с ямой, но измученные длинным переходом люди и ей рады. После новой проверки всех документов и после щелканья штемпелями по паспортам и миграционкам мы оказываемся на улице в длинном коридоре. огороженном проволокой, натянутой меж столбов с загнутыми вершинами. Немногих отважившихся сфотографировать это чудо инженерной техники на свои смартфоны в конце пути поджидает бдительный пограничник с биноклем и автоматом. И он не отпустит вас, пока не убедится, что все, что вы сняли на этой стороне, включая безобидные селфи, не будет безвозвратно удалено. Так что граница, как и во времена Карацупы, на замке.

Дальше начинается путь до Джанкоя - снова на частнике, маршруток тут нет. Еще на триста-четыреста рублей похудеет ваш кошелек. От Джанкоя до Симферополя на рейсовом автобусе за 110 рублей. Вот вы и в Крыму.

Ну а стоит ли этот путь вообще проделывать - решайте сами.

Как мы дружили с хакером Хэллом

Однажды у меня в ICQ "нарисовался" хакер Хэлл. До этого он посвятил мне ругательный пост в своем блоге "Виртуальная инквизиция", скопировав откуда-то мою фотографию с перекошенным лицом. В личке Хэлл пытался доказать поначалу, что мне платит Госдеп. Пришлось его разочаровать, сообщив, что и темы-то я придумываю сама - иногда вдохновения нет, хоть бы Госдеп подсказал, но никто из Госдепа на помощь не приходит.

Когда в конце 2011 года хакер выложил на всеобщее обозрение переписку Навального, мне пришло в голову сделать с ним интервью. Конечно, тут был вопрос этики. От личных встреч он предсказуемо отказывался - оставались только электронная почта и ICQ. Давний специалист по Хэллу Владимир Прибыловский "завизировал" номер ICQ, сказав, что это и правда Хэлл. Точнее, номеров было несколько. В Сети "прокремлевский хакер" довольно успешно доказывал, что работает независимо: он взламывал журналы и у либералов, и у националистов, и просто у блогеров, использующих накрутку посещаемости, - казалось бы, при чем тут Кремль? А к тем, кто сомневался, он являлся в личку пообщаться. Ко мне, например, явился, после того как я где-то назвала его "прокремлевским хакером", и он изо всех сил доказывал, что это не так.

Короче говоря, в вышедшем в итоге интервью хакер еще раз взял на себя ответственность за взлом и заявил, что Навальный занимается "профанацией борьбы с коррупцией" - "все и так знают, что в любой корпорации воруют". А есть люди, которые заняты реальной борьбой. Но при ответе на вопрос, кто же занимается реальной борьбой, Хэлл, по-моему, с заданием справился на два с плюсом:

- А это кто, например, кто борется с коррупцией реально?

- Ну я уверен, что в той же системе МВД есть люди, которые расследуют такие дела. Я не слежу за ситуацией, но были достаточно скандальные истории, когда ловили чиновников за взятки или проводили расследования в отношении разных фирм...

А в остальном выкатил стандартный набор аргументов: работаю независимо, взламываю всех нечестных людей.

Как известно, материалы из взломанной переписки легли в основу уголовных дел против Навального. Хэлл заявил мне (возможно, писал об этом и где-то еще), что еще "по-божески поступил", потому что мог выложить о Навальном гораздо больше - но часть информации приберег для себя. Не выкладывает потому, что у неких серьезных фирм, которые также переписывались с Навальным, могут возникнуть "репутационные проблемы". Может, врет, но что-то в этом есть. Уж не из "Газпрома" ли писали Навальному отчаявшиеся менеджеры? Просто я знаю людей из "Газпрома", которые умоляли передать от них средства сидевшим на тот момент в тюрьме девушкам из Pussy Riot. Знаю и таких банкиров и бизнесменов. Путинская система не так монолитна, как это пытаются представить, и, конечно, есть в этой системе те, кто пытается хеджировать риски, завязывая отношения с Навальным.

Владимир Прибыловский давно доказывал, что хакер Хэлл - это Сергей Максимов из Бонна. Сколько было шуму и насмешек! Было создано целое пародийное сообщество "бригада Хэлла", в котором состояли и некоторые "оппозиционеры" - просто повеселиться. Мол, чем докажешь, что есть "кибервойска»? Сам хакер ругался на Прибыловского олбанским матом, посвящал ему посты и твиты на олбанском и заявлял, что он не Максимов.

Тем временем в личке хакер пытался выведать личную информацию обо мне, ну а я - о нем. Разумеется, он не дурак, и подловить его было практически невозможно. Мол, сам он все ломает, а Следственный комитет тут ни при чем. С олбанского языка Хэлл легко переходил на человеческий.

Называя себя независимым "инквизитором", в личке Хэлл усиленно напирал на свои антифашистские взгляды - ведь в Германии с этим строго. А Навальный, мол, националист, а это нехорошо.

Я на какое-то время забыла о Хэлле, но в 2014 году он вдруг снова нарисовался с сообщениями. Вернее, с руганью. Что вот, мол, на Украине-то фашизм, а ты, мол, дрянь, поддерживаешь фашистов. Тут терпение мое лопнуло, и общение прекратилось.

Этих люди вообще поражают широтой интересов: сегодня они арабисты за Башара Асада, завтра верующие против Pussy Riot, и вот наконец они "за Новороссию", как движение НОД или блогер Эль Мюрид - Анатолий Несмиян, он же сотрудник "абхазского сетевого информагентства". И конечно, все они "независимые", а их борьба совпадает с кремлевской повесткой дня абсолютно случайно.

Но Хэлл, конечно, персонаж уникальный. Вряд ли даже в боннском суде удастся представить "неопровержимые доказательства" того, что Сергей Максимов получал задания на взлом из спецслужб. Судя по тому, что он до сих пор пишет в Твиттер свои олбанские сообщения, чувствует он себя уверенно.

Так что не исключено, что осудят его просто за взлом журналов, а также за удаление информации (это один из пунктов обвинения). И опять наступит проклятая неизвестность - есть ли кремлевские кибербригады, нет ли их? Питерцам повезло больше других - они могут поразмышлять на эту тему у конторы ООО "Интернет-технологии".

Конец "Имарата Кавказ"

Сообщения о том, что боевики Северного Кавказа единодушно присягнули лидеру "Исламского государства" Абу Бакру аль-Багдади, выглядят сомнительно. Трудно себе представить, что все боевики могут договориться и принять единое заявление, - для этого они слишком разрознены. "Имарат Кавказ" - это зонтичная организация с низкой степенью централизации. Все находятся в подполье, пользоваться открытой связью нельзя, контроль силовых структур очень жесткий.

Однако общая тенденция обозначается четко.

Процесс начался около полугода назад. Отдельные командиры боевиков в Дагестане объявили, что присягнули "Исламскому государству". После этого лидеры всех вилаятов - подразделений Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарды, Балкарии и Карачая - заявили о своей присяге аль-Багдади. Последним был амир чеченского вилаята Хамзат. И то, что произошло несколько дней назад, - это продолжение процесса. Эксперты ожидали, что после смерти Кебекова - амира "Имарата Кавказ" - позиции ИГ на Северном Кавказе укрепятся. Кебеков был против методов "Исламского государства" и оспаривал его легитимность.

Пока мы не видим, как реагируют официальные власти Чечни. Недавно Рамзан Кадыров заявил, что из Чечни никто в "Исламское государство" не выезжает. Однако это противоречит тому, что он говорил прежде. На чеченском телевидении регулярно выходили сюжеты о людях, уехавших в Сирию и вернувшихся оттуда. Мы знаем, что отток людей из Чечни есть - более пятисот человек. То же происходит и в других республиках. При том, что общая численность джихадистского подполья оценивается в несколько сотен человек.

Понятно, что с Северного Кавказа стали уезжать в ИГ раньше, чем из других мест России: это регион с готовым джихадистским подпольем, и здесь люди готовы воевать. Раньше бывало, что этнические русские (и вообще не кавказцы), принявшие ислам, уезжали воевать на Северный Кавказ. Но в последние пятнадцать лет тамошняя война была периферией "мирового джихада", и люди, желавшие сражаться за "халифат", ехали не туда. Ценность смерти на пути джихада гораздо выше, если ты погиб в святых землях - Палестине или той же Сирии. "Исламское государство" - халифат, которого не было почти сто лет, - это крайне привлекательная идея для многих мусульман. Новейшая технология пропаганды, яркие съемки жестоких сцен, размещенные в интернете, - это привлекает радикально настроенную молодежь.

Некоторые наблюдатели считают, что российские власти даже были рады отъезду боевиков с Северного Кавказа в Сирию. Наблюдалось резкое снижение активности подполья, число жертв в прошлом году сократилось вдвое по сравнению с позапрошлым.

А на фоне последних заявлений некоторые наблюдатели предполагают, что проекта "Имарат Кавказ" фактически больше нет. Хотя он и прежде был исламистским и джихадистским, но оставался региональным, провозглашая идею шариатского государства на территории Северного Кавказа. Теперь с этим, похоже, покончено.

Почему шумят армяне

Сегодня в твиттере по хэштегу #ElectricYerevan можно найти много сообщений о волне протеста, захлестнувшей Ереван. Но читать лучше твиты именно из Армении: в обсуждение включились многочисленные пользователи из России и Украины, решившие, что в Армении начался новый Майдан. Но у протестующих пока нет политических и внешнеполитических требований. Практически нет антироссийских настроений, хотя "врагом" и является российская госкомпания - ИнтерРАО ЕЭС, представленная Электросетями Армении.

Электросети подали заявку в комиссию по регулированию о подорожании электроэнергии на 40%. В заявке были представлены расходы и обосновывалось подорожание. Оказалось, что руководитель Электросетей Бибин получает невиданную зарплату - таких денег в Армении просто не бывает. Компания арендует дорогие автомобили, дома. На этом фоне комиссия по регулированию подняла цену "всего" на 16%. Но народ решил, что терпеть этого нельзя, предположил, что Бибина & Co покрывают коррумпированные чиновники в правительстве, и вышел на улицу.

После нескольких митингов народ начал сидячую трехдневную акцию протеста, требуя снизить цены и провести международный аудит Электросетей. Не дождавшись ответа, в понедельник вечером люди двинулись на проспект Баграмяна, к резиденции президента. На полпути дорогу преградила полиция. Администрация предложила организовать встречу активистов с президентом, но протестующие отказались. Ночью, когда на улице оставалось около пятисот человек, полиция пошла на штурм с применением спецсредств. Почти половина участников акции была задержана. Прицельно били журналистов, ломали аппаратуру. Днем шеф полиции Владимир Гаспарян извинился за своих подчиненных и назначил внутреннее расследование (а для Армении шеф полиции, признающий ошибки - явление уникальное).

Наутро на улицу вышло втрое больше народу, взволнованного действиями полиции. Опять пришли к резиденции президента, где были остановлены полицией. Протестующие вновь отказались встречаться с Саргсяном, хотя такое предложение поступало от администрации. Отношение полиции изменилось. Силовики заявили, что акция мирная, поэтому никого трогать не будут. Отпустили и задержанных.

Однако противостояние продолжается. Ситуация патовая. Все ждут каких-то новостей, но неизвестно от кого. Движение остается без лидеров. В результате - хаотичность и непредсказуемость. К протесту пытаются подключиться оппозиционные силы, но акция остается сугубо гражданской. В этом и сила и слабость движения, в которое вливается все больше народа.

Экономические требования остаются основными, хотя велика и антикоррупционная составляющая. Все понимают, что проблема не только в Электросетях, но и в членах правительства, корыстно покрывающих деятельность компании. В этом - возможный источник будущей политизации.

Как мы пытались защитить Степана Зимина

Степан Зимин, получивший один из самых больших сроков "за Болотную" (3,5 года), на свободе. Это, конечно, главное. Но все это время мне хотелось рассказать историю его защиты. В свое время у меня просто не хватило времени и сил.

С осени 2012-го мы с женой начали свое журналистское расследование по Болотному делу. Потом стали помогать адвокатам. На суде по "делу 12-ти" я уже вошел в процесс официальным защитником. После ареста очередного обвиняемого следствие обычно сразу предъявляло крошечный кусочек видеозаписи, где смутно был виден вменяемый ему эпизод. Остальное - договаривалось словами, но считалось, что видеозапись - серьезный аргумент обвинения. Мы тут же начинали искать источник или альтернативные видео и фотографии, сопоставлять, сводить, анализировать.

Со Степой у нас была настоящая головная боль. С другими было понятнее: в большинстве случаев нам сразу удавалось найти съемки вмененных им эпизодов. Или понять, что эпизод этот - чистая выдумка. "На словах" Степану вменялось бросание в полицию кусками асфальта. Такое было на Болотной, и несколько эпизодов "с киданием" были обсняты со всех сторон. Но Степы на тех кадрах не было. Его вообще не оказалось на видеосъемках с Болотной (которых мы просмотрели почти 100 часов). То есть да, мы нашли кадры с ним еще во время шествия, до прихода на Болотную. Это был шок: Степан (в нем больше двух метров росту) возвышался над морем людей, как могучий утес. Его невозможно было не заметить. Тем более что, по словам полицейских, он был в черной маске! Однако на Болотной мы его никак не находили.

В деле тоже не было съемок самого эпизода - был кусочек "оперативного" видео, где уже задержанного Степана подводят к автозаку. Конечно, не сам эпизод, но уже что-то! На нем стоял "тайминг", но мы не могли спросить полицейского оператора, насколько он достоверен. Вдруг - удача: на фотосъемке корреспондента "Граней" Жени Михеевой отыскивается тот же самый момент. Такой же кадр, но с другого ракурса, мы обнаружили в фототеке РИАН. И у Жени, и на съемке "Новостей" стояло время, которое можно было проверить. Да, часы на камерах были выставлены правильно. Примерно то же время стояло и на оперативном видео.

Следующим делом мы обратились к составленной еще раньше шкале времени всего, что происходило на Болотной. Оказалось, что 18:07 (время, стоявшее на полицейской съемке) - самое начало событий. Еще до появления всяких "загородок", "камней" и до начала каких-либо столкновений. Стало понятно, почему мы не видели Зимина. Его уже просто не было на площади. А в момент его задержания огромная масса демонстрантов, еще не разрезанная омоновскими рейдами на части, плотно стояла напротив полицейской шеренги. Очень плотно стояла. Почти в давке. ОМОН понемногу поджимал толпу в сторону канала, только усиливая тем самым сдавленность. Полиция только и могла что пытаться выдергивать кого-нибудь из самого переднего ряда (зачем они это делали - другой вопрос). Операторы и фотографы тоже не могли проникнуть вглубь стоящей массы, и все съемки того времени - общие планы, со стороны. На них видна лишь неразличимая, уходящая вдаль масса людей. А Зимин говорил, что стоял в глубине. На съемке Минаева с верхней точки есть только один подходящий для случая Зимина момент: когда ОМОН клином попытался разрезать толпу, но увяз в людской массе. Кого-то прихватив с собой по дороге, омоновцы отошли назад. Кого тащат, сверху не видно, но именно там должен был стоять Степан.

Следующим делом мы обратились к составленной еще раньше шкале времени всего, что происходило на Болотной. Оказалось, что 18:07 (время, стоявшее на полицейской съемке) - самое начало событий. Еще до появления всяких "загородок", "камней" и до начала каких-либо столкновений. Стало понятно, почему мы не видели Зимина. Его уже просто не было на площади. А в момент его задержания огромная масса демонстрантов, еще не разрезанная омоновскими рейдами на части, плотно стояла напротив полицейской шеренги. Очень плотно стояла. Почти в давке. ОМОН понемногу поджимал толпу в сторону канала, только усиливая тем самым сдавленность. Полиция только и могла что пытаться выдергивать кого-нибудь из самого переднего ряда (зачем они это делали - другой вопрос). Операторы и фотографы тоже не могли проникнуть вглубь стоящей массы, и все съемки того времени - общие планы, со стороны. На них видна лишь неразличимая, уходящая вдаль масса людей. А Зимин говорил, что стоял в глубине. На съемке Минаева с верхней точки есть только один подходящий для случая Зимина момент: когда ОМОН клином попытался разрезать толпу, но увяз в людской массе. Кого-то прихватив с собой по дороге, омоновцы отошли назад. Кого тащат, сверху не видно, но именно там должен был стоять Степан.

Ни о каком "беганье туда-сюда и метании асфальта", о котором в голос рассказывали свидетели обвинения, и речи быть не могло. Особенно в отношении гиганта Степана. На суде, правда, главный "потерпевший" (он же "свидетель") омоновец Куватов пытался объяснять, что Степан "в давке переносился постоянно с места на место и бросал камни со всех сторон". Но судья и прокуроры воспринимали этот бред как должное.

В деле лежало еще одно видео. Следствие пыталось ссылаться на него в обвинении, но оно стало подарком защите. На нем мелькнул уже задержанный Степан, которого вели двое омоновцев. Но нас теперь интересовал даже не сам эпизод, а его время. А оператор РИДУСа, ведший онлайн-трансляцию, снимал нон-стопом. Правда, на записи время не отображалось, но можно было сопоставить запись с самой полной и непрерывной видеохроникой - трансляцией Минаева. Там со временем было все в порядке (его, правда, тоже пришлось устанавливать, но это было легко благодаря заметным часам в студии). Более того: снимая, оператор в какой-то момент четко произносит фразу: "Начали бросать камни", - и кладет камеру на землю, чтобы надеть защитный шлем. Происходит все это уже гораздо позднее задержания Зимина.

Мы нашли оператора Тимофея Васильева. Я опасался: репортеры часто сторонятся участия на какой-либо стороне. Но Тимофей без колебаний согласился прийти в суд по вызову защиты. Оказалось, он уже давал показания следователю, когда у него изымали съемку. Тимофей выступил в суде внятно и однозначно: подтвердил свое авторство и то, что съемка велась непрерывно. Степана он не вспомнил, но заверил: до того как он произнес свою фразу, камней не было.

Казалось бы, все уже ясно, но к тому времени был горький опыт дела Михаила Косенко, где доказательства защиты тоже казались абсолютными и несомненными. Со свидетелями Мише повезло как никому, но суд полностью наплевал на это. Поэтому нужно было найти все возможные аргументы, подтвердить показаниями каждый шаг. И тогда мы стали искать свидетелей задержания Степана. Шли несколькими путями.

Мы знали, в какой райотдел полиции он был доставлен. На сайте ОВД-Инфо нашлись, пусть и неполные, списки задержанных 6 мая по всем ОВД. Когда задерживают не десятками, а сотнями, то просто заталкивают всех подряд в ближайший автобус. Заполненный автозак едет в райотдел. Такой конвейер. Это значит, что оказавшиеся в одном отделе могли приехать в одном автобусе. То есть быть задержанными почти одновременно. Обычно тот, кто сообщает о задержанных из райотдела, оставляет ОВД-Инфо контактный телефон. Мы нашли такого человека, но у него не оказалось контактов всех остальных задержанных. И мы полезли в соцсети. У нас были только фамилии без имен. На митинг съезжались люди из разных городов. Но первый "комплект" возможных свидетелей был определен.

Одновременно мы снова просмотрели тонны видео, пытаясь найти людей, которых тащили в автозаки примерно в это время. Кроме того, мы обнаружили в деле еще одну оперативную съемку, сделанную уже в ОВД. На ней была единственная женщина, активно отстаивавшая свои права перед полицейскими. Ее же лицо было и на снимках задержаний, и в одном из профилей Вконтакте. Я написал ей личное сообщение. Вообще я много писал незнакомым людям в соцсетях по этому делу. Кое-кто не ответил или сказал, что больше не хочет вспоминать эту историю, но большинство откликались сразу же. Так я познакомился с Леной К. и ее мужем, будущими свидетелями в суде (их задержали вместе, на кадрах так и тащат - обнявшихся). Их закинули в автозак практически одновременно со Степаном, и они все помнили. Да, их выдернули из густой толпы, это было около 18:10, в самом начале, еще никто ни с кем не дрался и ничего не кидал, все основные события они вместе со Степаном наблюдали уже из окна. Нашлись еще несколько человек из этого автозака. К сожалению, они либо не помнили Степана, либо не могли подробно описать обстоятельств своего задержания. И потому защита решила их не выставлять

Одновременно мы снова просмотрели тонны видео, пытаясь найти людей, которых тащили в автозаки примерно в это время. Кроме того, мы обнаружили в деле еще одну оперативную съемку, сделанную уже в ОВД. На ней была единственная женщина, активно отстаивавшая свои права перед полицейскими. Ее же лицо было и на снимках задержаний, и в одном из профилей Вконтакте. Я написал ей личное сообщение. Вообще я много писал незнакомым людям в соцсетях по этому делу. Кое-кто не ответил или сказал, что больше не хочет вспоминать эту историю, но большинство откликались сразу же. Так я познакомился с Леной К. и ее мужем, будущими свидетелями в суде (их задержали вместе, на кадрах так и тащат - обнявшихся). Их закинули в автозак практически одновременно со Степаном, и они все помнили. Да, их выдернули из густой толпы, это было около 18:10, в самом начале, еще никто ни с кем не дрался и ничего не кидал, все основные события они вместе со Степаном наблюдали уже из окна. Нашлись еще несколько человек из этого автозака. К сожалению, они либо не помнили Степана, либо не могли подробно описать обстоятельств своего задержания. И потому защита решила их не выставлять

Оставалось найти связующее звено между свидетелями и Степаном. Среди снимков с Болотной на Яндекс-фотках нам попались фотографии Лены и других задержанных, сидящих в самом автозаке. А в самом центре между ними - Степан! Автор снимков, молодой фотолюбитель Айнур, тоже был среди задержанных и немедленно согласился представить свои снимки в суде. Все срослось: свидетели, подтверждающие их слова снимки, время, Степан. Наша "сыскная" функция закончилась. Дальше за дело взялись адвокаты Максим Пашков и Сергей Панченко.

День, когда они представляли в суде свои аргументы, должен был стать триумфальным для защиты. Судья Никишина сразу почуяла неладное. Но поначалу не могла понять, к чему клонит защита, по крупицам собирающая факты из документов и кажущихся разрозненными показаний свидетелей. И тогда судья решила бить обухом. Найдя "слабое звено" в лице непривычного к таким ситуациям провинциального юноши-фотографа, она обрушилась на него с грубым нажимом, издевками и двусмысленными вопросами. Парень просто растерялся. Вернее, он оставался верен себе, но они как будто заговорили на разных языках. А судья и не пыталась понимать свидетеля. Она отвела и его показания, и его снимки как "недостоверные". Я описал тогда эту историю. Но мне до сих пор стыдно перед честным, искренним Айнуром. Особенно стыдно за некоторых зрителей и участников процесса, которые, не разобравшись в ситуации, поспешили злобно поддержать судью в обструкции. Это ведь правоохранители не хотят слышать и понимать нас. Но и Маша Баронова, и активисты из группы поддержки болотников, они по одну сторону с Айнуром, а тем более со Степаном, которого тот пришел защищать...

День, когда они представляли в суде свои аргументы, должен был стать триумфальным для защиты. Судья Никишина сразу почуяла неладное. Но поначалу не могла понять, к чему клонит защита, по крупицам собирающая факты из документов и кажущихся разрозненными показаний свидетелей. И тогда судья решила бить обухом. Найдя "слабое звено" в лице непривычного к таким ситуациям провинциального юноши-фотографа, она обрушилась на него с грубым нажимом, издевками и двусмысленными вопросами. Парень просто растерялся. Вернее, он оставался верен себе, но они как будто заговорили на разных языках. А судья и не пыталась понимать свидетеля. Она отвела и его показания, и его снимки как "недостоверные". Я описал тогда эту историю. Но мне до сих пор стыдно перед честным, искренним Айнуром. Особенно стыдно за некоторых зрителей и участников процесса, которые, не разобравшись в ситуации, поспешили злобно поддержать судью в обструкции. Это ведь правоохранители не хотят слышать и понимать нас. Но и Маша Баронова, и активисты из группы поддержки болотников, они по одну сторону с Айнуром, а тем более со Степаном, которого тот пришел защищать...

Других свидетелей ей "остановить" не удалось и остальные материалы пошли в дело. Но тогда я понял: Степану - сидеть. И блестящие выступления адвокатов в прениях уже ничему не помогли.

Голодовка в павильоне Украины: слепое пятно Венецианской биеннале

Набережная семи мучеников. Туристы проходят мимо стеклянного куба, разглядывая дома и яхты. Разглядывая, не видят, смотрят сквозь стекло, будто идут сквозь прозрачные стены.

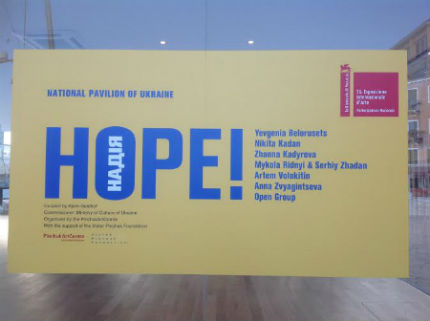

У «аквариума» украинский флаг и жовто-блакитная вывеска: HOPE! «НАДЕЖДА» или «НАДЕЙСЯ!». Внутри английского «O» по вертикали написано НАДIЯ. А значит, украинский павильон на 56-й Венецианской биеннале посвящен Надежде Савченко и надежде: на жизнь, мир, восстановление страны, на свободу и прозрачность.

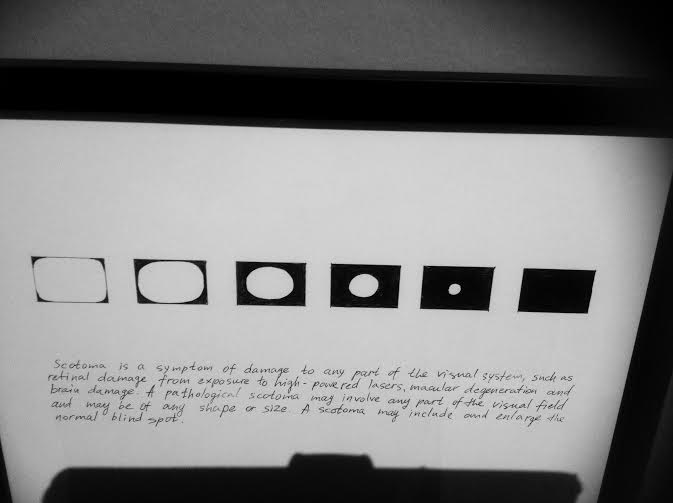

Павильон-«аквариум», по замыслу куратора Бьорна Гельдхофа, должен символизировать открытость новой Украины миру и надежду на ее прозрачность как свободу от коррупции. Идея навеяна стеклянными полицейскими будками новой Грузии. Но прозрачность словно растворяет стеклянный куб в воздухе (или в воде?): я сама дважды прошла мимо, хотя искала именно его. Будто это «слепое пятно». Именно так - «Blind spot» - называется работа Николая Ридного (Mykola Ridnyi), размещенная в центре павильона и более полно развернутая им в общей тематической экспозиции биеннале. Для Ридного важна метафора скотомы (греч. «темнота») - места сетчатки, не воспринимающего свет, иногда вызванной патологией мозга. Художник сопровождает определения скотомы графическими рисунками и картинами, из которых вырастает многозначный образ слепоты, порожденной пропагандой, приземленной узостью обывателя, нежеланием смотреть в лицо трагедии, равнодушием, отказом от реальности и прочими болезненными состояниями души. Сам Ридный отмечает, что «пропаганда, которую создает машина войны, приводит к слепоте общества. Ее олицетворяет бинарное видение, создающее «нас» и «их», «братьев» и «врагов», «граждан» и «чужаков», без реального базиса для этих противопоставлений. Реалии сегодняшнего дня делают будущее максимально неразличимым, отталкивая его все дальше и дальше. Иначе говоря, война заменяет будущее проекцией бесконечного настоящего как травматической нормы, которой живет социум».

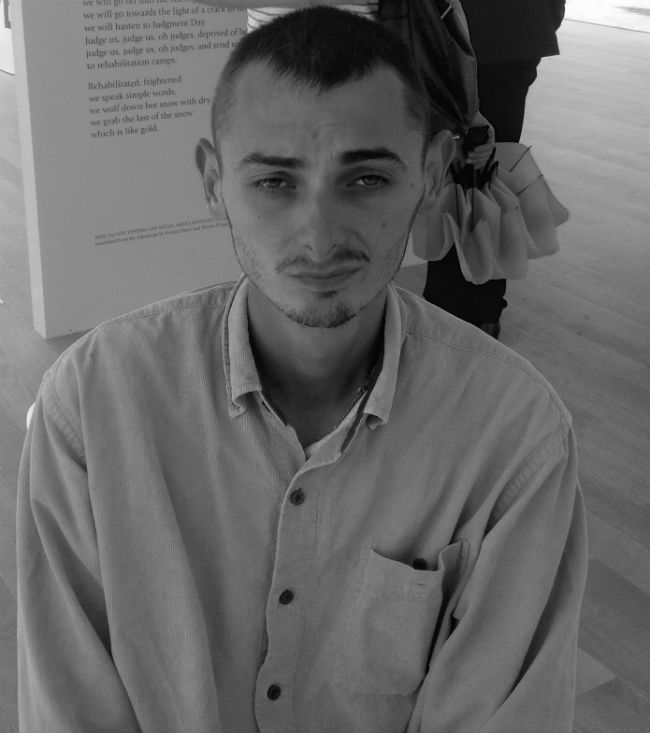

В углу украинского павильона расположена небольшая стена с девятью экранами, перед которой стоит стол с кувшином воды и стаканом. На экранах простые двери. За столом сидит худой юноша с изможденным лицом и смотрит на мониторы. Видеопроект? Но почему только один стул и зритель? Смотритель-итальянка советует адресовать мои вопросы художнику. Так это автор?

К сожалению, мне не удалось снять изображения на экранах. На сайте PinchukArtCentre это выглядит так:

Художник Антон Варгá рассказывает, что проект «Открытой группы» называется «Синоним к слову «ждать» («Synonym for ‘wait’»). Девять камер установлены напротив дверей, за которыми семьи ждут украинских добровольцев, ушедших на фронт. Одновременно художники ждут их в Венеции на Набережной семи мучеников – месте казни оклеветанных: здесь в 1944 г. немцы на глазах женщин и детей расстреляли семерых мужчин, ложно обвиненных в убийстве часового. Теперь венецианский мартиролог здесь перерастает в украинский.

Четыре художника «Открытой группы» поочередно наблюдают за входом в дома военных в режиме livestream. Они не просто сидят и смотрят: они при этом держат голодовку. 20 июня, когда я разговаривала с Антоном, он голодал уже 22 дня. Вид у него был крайне истощенный и усталый.

- Почему вы не объявляете о своей голодовке? Нигде в павильоне об этом не сказано.

- Мы не хотим широкой огласки. Для нас голодовка важна как состояние.

- Вы никому о ней не говорили?

- Говорили на открытии биеннале, в немецкой прессе писали об этом.

- Но вы не хотите, чтобы голодовка была прямым политическим жестом?

- Именно этого мы не хотим. Голодает Надежда Савченко, Олег Сенцов. Сейчас многие в Украине голодают, когда попадают в сложную ситуацию. Это стало очень медийным. Мы хотим избежать медийности. Для нас это внутренняя практика группы, нам важно ощущение ожидания.

- Но для вас это и жест солидарности с Надеждой?

- Да, можно сказать, что это наша солидарность.

- Вы очень бледны и ослабли. Это может быть опасно для вашей жизни.

- У нас есть врач, и я уже начал выходить из голодовки. Через несколько дней я уеду, и меня сменит другой человек.

- Как давно ваша группа голодает здесь?

- С 5 мая.

- И до закрытия биеннале в ноябре?

- Нет, до августа. Голодовка - это не так тяжело. Сидеть одному по восемь часов в день перед экранами и ждать, когда ребята вернутся домой, это гораздо тяжелее, чем голодать. Никто ведь не знает, вернется человек или нет.

- А вы знаете этих людей, дверь которых у вас на экранах? Как вы их выбирали?

- Через друзей искали, Фейсбук, ездили на фронт. Они из разных областей Украины, и большинство из них ушли на фронт добровольцами.

- Вы знакомились с их семьями?

- Да, разговаривали, спрашивали разрешения на установку камер. За этими дверями семьи ждут их.

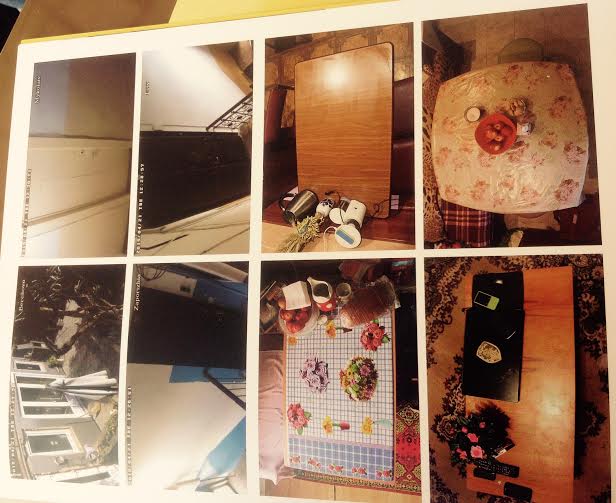

- На обратной стороне стены фотографии их обеденных столов?

- Да, за этими столами их ждут родные.

Фотография четырех дверей и домашних столов из каталога выставки.

Каким было прощание, когда человек открыл эту дверь, уходя на фронт? Сколько слез было пролито за этой дверью? Я вижу, как из двери выходит женщина. Куда она идет? На работу, где отвлечется от тяжелого ожидания? К подруге, которая тоже ждет мужа или сына? На трех экранах надпись «Он вернулся домой». Надолго ли? В чем эти семьи черпают надежду на возвращение своих отцов, сыновей, мужей, братьев? Что ждет их в будущем?

Анна Звягинцева, киевская художница, чья «Клетка» выставлена в павильоне (сплетена в 2010 году во время процессов над художниками из объединения «Худсовет»), говорит о надежде как принятой на себя ответственности за неизвестное будущее: ««Надежда» для меня - это вопрос из одного слова. Вопросительный знак хочется поставить в названии этой выставки вместо восклицательного. «Надежда» - это сродни расхожей фразе «Все будет хорошо». Это передача ответственности куда-то в будущее, притом что настоящее явно тебя не устраивает, да и с прошлым не можешь разобраться. Иным образом надежда может существовать только как указывание пальцем в темноту, свидетельство готовности встать и пойти. В этом определенная ответственность есть».

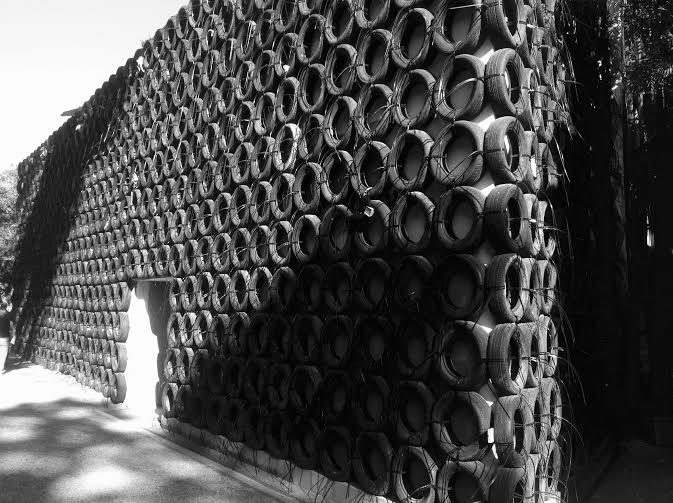

Я ходила по биеннале в надежде увидеть отклик художников других стран на войну в Украине. В той части, что успела посмотреть, лишь павильон Израиля, обшитый снаружи автопокрышками, напомнил мне о Майдане. Не думаю, что эта ассоциация входила в замысел автора бытовой инсталляции. Но искусство живет своей жизнью и порой невольно рождает надежду на солидарность.

Книга, которой так не хватало

«22 января 1980 года физик Андрей Сахаров, академик, трижды Герой Социалистического труда, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год, собирался, как всегда по вторникам, на работу в ФИАН. Прихватив с собой стеклянную банку для сметаны (ему был положен академический паек), он сел в присланную за ним ведомственную машину. Вдруг на мосту... машину остановили гаишники, в нее сели несколько сотрудников КГБ и велели шоферу ехать в Генеральную прокуратуру СССР».

Так начинается книга Сесиль Вессье «За вашу и нашу свободу. Диссидентское движение в России». Первый раз я прочитала эти строки лет пятнадцать тому назад - на французском книга была издана в 1999 году. И почему-то особенно врезалась в память эта бесхитростная, драматургически гениальная банка для сметаны, которую занесло в большую историю. Куда, интересно, она делась потом? Осталась в прокуратуре или полетела с Сахаровым в ссылку? Как же приятно знать, что теперь, когда русская версия книги вышла в свет в издательстве «НЛО», банка будет бередить сердца множества людей.

Лично мы с Сесиль познакомились около суда, где проходил процесс по делу Pussy Riot. Там же она свела знакомство со стоявшим очень близко, но по ту сторону железных барьеров полицейским. Тот был страшно польщен, что общается не просто с француженкой, но с профессором Реннского университета, специалистом по русской и советской истории. Профессор прочитала блюстителю порядка блиц-лекцию о демократии и правах человека. Тот слушал с восхищением («во дает!» - было написано на его лице) и, если б не служба, наверняка бы зааплодировал.

После этой встречи вялые попытки заинтересовать русские издательства книгой Сесиль перешли в массированную кампанию и сравнительно скоро увенчались успехом. Ирина Прохорова, в чьи руки наконец попала заявка, откликнулась невероятно быстро. Дальше - год работы переводчиков (Е. Баевской, Н. Кисловой, Н. Мавлевич), научного и литературного редакторов (А. Макарова и А. Родионовой), и вот в руках читателей почти энциклопедия диссидентского движения, попытка (думаю, успешная) показать и осмыслить разные его аспекты. Именно в этом - широте охвата и некотором взгляде со стороны - отличие книги Сесиль Вессье от свидетельств очевидцев: Елены Боннэр, Людмилы Алексеевой, Владимира Буковского, Александра Подрабинека. Энциклопедическая сторона особенно заметна, если читать книгу с конца - с приложений. Здесь собраны справки о людях, группах и организациях, журналах диссидентов, приведены хронология движения с 1956-го по 1987 год и сделанная специально для русского издания библиография.

Не менее важна сторона... просветительская, что ли... Книги и фильмы, путь которых к читателям/зрителям растягивается на годы, нередко выныривают, наконец, на поверхность в самый нужный момент. Необходимость книги Сесиль Вессье возрастала с каждым годом. Причем по двум прямо противоположным причинам. С одной стороны, многое забылось, и если, скажем, в 2000 году объяснения, сделанные для французов, казались излишними для здешних читателей, то сегодня они более чем уместны. Выросли поколения, которые не знают, что такое «пластинки на костях», кто такие «отказники», которые и краем уха не слыхали о «Хронике текущих событий»...

А с другой - время словно двинулось вспять, мы переживаем рецидив застарелой болезни. Опять прорываемся в суды, опять помогаем политзаключенным; правозащитники оказываются иностранными агентами, мирные демонстранты - экстремистами; глядишь, вот-вот начнутся гонения на «тунеядцев», «валютчиков» и «космополитов».

В «Мемориале» Сесиль встречают объятиями - она тут свой человек, проработала в архиве несколько лет. Но кроме архивных материалов, книг-газет-журналов, она пользовалась еще одним, уникальным источником - записями нескольких десятков бесед с самими диссидентами. Среди них Наталья Горбаневская, Александр Гинзбург, Владимир Осипов, Вера Лашкова, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Ирина Якир, Александр Огородников, Виктор Сокирко, Юрий Шиханович, Александр Лавут, Лев Тимофеев, Татьяна Великанова, Феликс Светов, Людмила Алексеева, Рой Медведев, Лариса Богораз, Валерия Новодворская... Такие разные люди... К сожалению, многих собеседников уже нет в живых. Тем ценнее эти свидетельства.

В «Мемориале» Сесиль встречают объятиями - она тут свой человек, проработала в архиве несколько лет. Но кроме архивных материалов, книг-газет-журналов, она пользовалась еще одним, уникальным источником - записями нескольких десятков бесед с самими диссидентами. Среди них Наталья Горбаневская, Александр Гинзбург, Владимир Осипов, Вера Лашкова, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Ирина Якир, Александр Огородников, Виктор Сокирко, Юрий Шиханович, Александр Лавут, Лев Тимофеев, Татьяна Великанова, Феликс Светов, Людмила Алексеева, Рой Медведев, Лариса Богораз, Валерия Новодворская... Такие разные люди... К сожалению, многих собеседников уже нет в живых. Тем ценнее эти свидетельства.

Сколько их было, диссидентов, инакомыслящих, упрямых рыцарей и мучеников совести? Что знали о них современники? Почему уже в постсоветское время говорили о них пренебрежительно или не говорили вовсе? Возможно, потому, что они были живым укором большинству? Сесиль Вессье приводит слова Ирины Якир:

«Людям, которые жили одновременно с диссидентами, нашим сверстникам, это, наверное, было тяжело. Арестован Андрей Дмитриевич Сахаров: ты молчишь. Вошли в Афганистан: ты молчишь. До этого времени все молчали, а тут уже кто-то не молчит... это раздражает. А ты же не можешь, у тебя же семья, ты должен делать карьеру, поехать за границу...»

Сама Сесиль в заключительной главе книги пишет: «...пока власть старалась отрезать советское общество от внешнего мира и от дореволюционных корней, пока народ был опутан пеленами казенного языка и, главное, казенной мысли, а потому не мог в полную силу размышлять... диссиденты вновь извлекли на свет основные ценности: свободу, истину, человеческое достоинство».

No comment.

Ей-богу, я иногда завидую Сесиль - не каждому исследователю так везет, материал сам плывет в руки, только успевай собирать и описывать. Впрочем, зная ее, я уверена: она предпочла бы не писать второго тома - о диссидентском движении второй волны. И не пришлось бы, если бы память у наших соотечественников не оказалась такой короткой. Что ж, пойдем по второму кругу и выпьем, как, бывало, пили диссиденты, «за успех нашего безнадежного дела»!

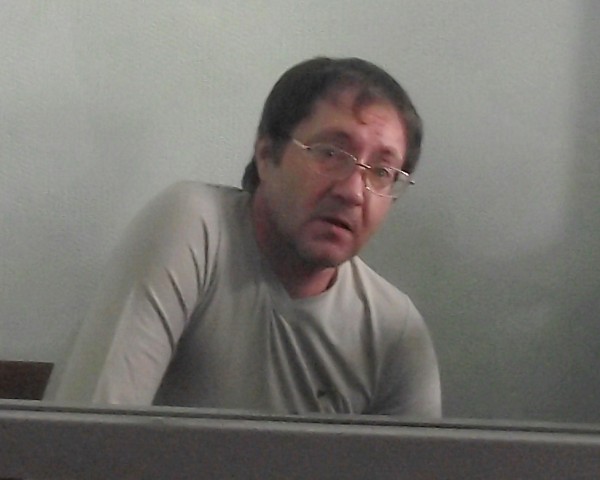

На фото: Сесиль Вессье

Выписка из истории болезни

В конце прошлой недели патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения Вероника Скворцова подписали "Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церковью".

Формально документ не представляет собой ничего принципиального нового и реакции отторжения мог бы у меня и не вызывать. Действительно, историческая связь между этими двумя сферами существует. Бывали люди, сочетавшие духовно-миссионерскую и врачебную деятельность, - скажем, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). В здоровом обществе и качественной медицинской помощи заинтересованы решительно все - таким образом, во взаимодействии церкви и здравоохранения нет ничего противоестественного.

Тем не менее нам отлично известно, что в последнее время РПЦ является государственным "рупором духовности", основную задачу свою видит в навязывании обществу своих представлений, а потому берет на себя совершенно несвойственные духовной организации функции. Эта тенденция полностью реализована в опубликованном документе.

Если проигнорировать обычную бюрократическую "воду" (например, "в случае поступления в религиозные организации Русской Православной Церкви обращений, относящихся к компетенции Минздрава России, указанные обращения могут быть перенаправлены соответствующей религиозной организацией в Минздрав России" - а что, когда-то было иначе? РПЦ занималась, например, врачебными ошибками, а не переправляла их в Минздрав?), то вырисовывается несколько ярких мест. Так, статьи 3 и 5 подробно описывают новую роль, которую церковь должна сыграть в правовом регулировании медицинской деятельности и подготовке специалистов. Между тем в нашей стране церковь законодательно отделена от государства, права и правоприменения. Я не считаю, что этика медицинских работников нуждается в дополнительном вливании духовности. В медицинских вузах существует официальный предмет "медицинская этика и деонтология", который рассматривает, в частности, нравственные аспекты врачебной деятельности с точки зрения основных мировых религий. Базовые аспекты медицинской этики носят нормативный характер и отражены в основных законах, имеющих отношение к деятельности врача. Предполагать, что РПЦ, до сих пор косо смотрящая на дарвинизм или учение Фрейда, сможет сделать материалистическую, практическую медицину более духовной, совершенно нелепо.

В пункте 5 также содержится достаточно забавное предложение о проведении "обучающих мероприятий для священнослужителей и иных работников религиозных организаций Русской Православной Церкви по актуальным вопросам современной медицины". Я согласен, что батюшка в церкви должен уметь, например, оказывать доврачебную медицинскую помощь - а вдруг у пожилого прихожанина случится инфаркт миокарда? Однако организовывать для такого обучения какие-то комиссии, постулировать эти вещи в документе, подписанном уважаемыми людьми, мне кажется нелепицей. Впрочем, не такая уж это и нелепица. Каждая совместная программа, семинар, курсы, форум, круглый стол - это финансирование. Надо напечатать протокол заседания, арендовать зал, заказать фуршет. Ну, мы же все понимаем.

Конечно, наиболее резонансным пунктом документа является 9 раздел, гласящий, что религиозные организации должны принимать живое участие в профилактике абортов и даже "консультировании женщин, планирующих прервать беременность, в медицинских организациях". Таким образом, теперь осмотр женщины в зеркалах и трансвагинальное УЗИ будут осуществляться гинекологом и священником совместно. Если же серьезно, то речь, очевидно, идет о том, что женщину должен будет отговаривать специально обученный сотрудник РПЦ. Это уже не первая инициатива патриархии по данному вопросу: не столь давно патриарх Кирилл предлагал запретить аборты в рамках системы обязательного медицинского страхования - дескать, почему благопристойные граждане должны платить за это из своего кармана.

В связи с этим хочется предложить патриарху Кириллу прочитать несколько профессиональных книг о статистике прерывания беременности в разных странах и в различные исторические периоды - в конце концов, пусть ему помогут коллеги из Минздрава, в рамках подписанного документа. Статистика недвусмысленно гласит, что число абортов зависит не от духовности, а от уровня жизни самого общества - иными словами, от того, может ли женщина позволить себе родить и вырастить ребенка. Для решения этих задач государство должно принимать серьезные стратегические решения, касающиеся инвестиций в экономику, справедливой социальной политики, инноваций, развития политической системы. Разумеется, апеллировать к бездуховности и развращенности женщин куда проще - единственный минус лишь в том, что это не работает, не приводит к снижению числа абортов. Убедительно доказано, что официальный запрет на прерывание беременности без медицинских показаний лишь переводит аборты в криминальное русло, увеличивая периоперационную смертность женщин и число осложнений. Таким образом, влезая в совершенно чужое дело, РПЦ при реализации своей «миссии» может нанести демографической ситуации совершенно не иллюзорный вред.

Соглашение также содержит много других любопытных пунктов, анализировать которые утомительно и неинтересно. Главный же вопрос - при чем тут РПЦ? Во-первых, православные - это не единственная конфессия в нашей стране. Во-вторых, у нас немало людей, не относящих себя к этой конфессии. В-третьих, повторим, что государство в России носит светский характер. Отсюда следует, что для справедливой реализации прав пациентов и врачей аналогичные документы должны быть заключены с представителями мусульманства и буддизма - мне лично, как агностику, хотелось бы еще и соглашение с агностиками. Разумеется, сделано это не будет.

Что же до моей собственной позиции, врачебной и человеческой, то я бы сформулировал ее так.

Я с большим уважением и интересом отношусь к православию. Христианская этика - одно из величайших гуманитарных достижений человеческой цивилизации. Однако я не готов принимать для своей профессиональной деятельности духовную помощь от организации, освящающей мотоциклы «Ночных волков» и поддерживающей милитаристскую внешнюю политику. Мне кажется, мы - и я, и другие врачи - сами разберемся, какими этическими принципами надо руководствоваться, приступая к лечению пациента.

Однако явного раздражения документ у меня не вызывает по той простой причине, что он не будет выполняться. Духовные скрепы в России существуют только в телевизоре, а я ежедневно лечу реальных людей от реальных болезней в реальных условиях. Поэтому я совершенно уверен, что такие претенциозные клерикальные проекты не имеют отношения к человеческой жизни. Зато они имеют отношение к жизни политической - ведь их порождает действующая политическая система. Но это уже совсем другая история, к религии не относящаяся.

О чувствах, традициях и цензуре

Я уже несколько раз комментировал в собственном блоге разнообразные бессмыслицы такого рода, в последнее время их довольно много. Но последний случай с прокурорской "проверкой" театров - это уже что-то из ряда вон выходящее, так что, пожалуй, суммирую свои соображения по этим поводам. По порядку.

1. Про "оскорбленные чувства". Оставляя в стороне юридическую бредоидность самого термина и практики, в которой факт правонарушения совершается как бы жертвой (которая решает "оскорбиться"), еще раз подчеркну следующее. Оскорбляющийся в качестве "православного" самим фактом этой оскорбленности и обращения в светский суд а) отрекается от Христа и присягает Сатане и б) теряет юридическое право на "оскорбленность чувств", ибо человек, прямо идущий против Писания, и юридически не может квалифицироваться как христианин. Говоря шире, имеющая сейчас место близость церкви и государства унизительна для них обоих. По самой своей природе церкви (и по завету Христа, вспомним вопрос "платить ли подать кесарю", ведь именно с этого момента, а вовсе не с Просвещения, начинается секуляризм) нельзя втягивать государство в дела веры. Что касается государства - в по-настоящему гражданском обществе не должно быть "равенства религий" и т.п. Нет. На самом деле самого слова "религия" вообще не должно быть в лексиконе государства. Ни в одном законе не должно быть ни слова о "религии". Уголовное, административное и прочее право должно регулировать социальные отношения , не интересуясь "вероисповеданием" граждан.

2. Про "традиционные" постановки, "классическое" искусство и т.п. Нельзя вступать в дискуссии на эти темы с теми, у кого в рукаве ордер на обыск. Нельзя обсуждать подробности того, что именно там на сцене, действительно ли имело место "оскорбление", доказывать право художника на то или иное решение. Это право безусловно, и, как только мы начинаем обсуждать детали, мы уже проиграли поле боя. Аргументы типа "экспериментируйте на свои деньги" надо отметать с порога : во-первых, тогда надо закрыть все театры без исключения (ну или запретить профессии режиссера, композитора, хореографа, артистов заменить на роботов, потому что эксперимент есть основа их профессий); во-вторых, прекрасно видно хотя бы на примере "Театра.doc", который не получает ни копейки от государства, что дело не в этом: их обыскивают, гонят и терроризируют, хотя это частный театр. Кроме того, надо решительно говорить в лицо ничтожествам, присвоившим себе право вещать от имени традиции: вы ничтожества; вы бесплодные неучи, ничего не знающие о национальной традиции, истории, не владеющие профессией, вы прикрываете свою пустоту своим "патриотизмом", за которым нет ничего, кроме желания устроить свою жизнь поближе к казенному котлу. Продолжатели традиции - это мы. Даже вашу Олимпиаду вам пришлось открывать с помощью ребят из нашей компании - модернистов, которых вы и вам подобные травили и при жизни, и сейчас; да и вы нынешние, чуть что, прибегаете к нам нынешним, когда нужно не только "освоить бюджет", но и сделать что-то реальное. И мы делаем, потому что можем, а вы не можете, так что заткнитесь. Перефразируя вашего любимого Сталина, "других писателей у вас нет".

3. И, наконец, про последний прокурорский наезд. Похоже, скоро кавычки нужно будет навсегда приклеить ко всем словам из рубрики "государство": конституция, президент, выборы, вот, кстати, прокуратура. Человек на голубом глазу спрашивает, мол, проходили ли эти постановки утверждение органами исполнительной власти, есть ли разрешительные документы и т.п. То есть, прокурор(!) не в курсе, что по нашей Конституции "цензура запрещается" (точная цитата). Что же до "институтов", "общественных советов" и тому подобных шарашек, которые пишут заявы в прокуратуру (по очевидному согласованному сверху графику), то им, в лучшие времена, можно было бы посочувствовать (убогие), но сейчас, пожалуй, правильнее подвергать их публичной обструкции. Конкретно, поименно, вслух, в лицо, во всех оставшихся еще средствах информации. Жалкие шестерки, вы зря думаете, что присоединились к выигрывающей команде, эта команда еще никогда ничего не выигрывала.

Дело Пичугина в Европе: надежды и опасения

Сегодня исполняется 12 лет с момента ареста Алексея Пичугина. Несмотря на то что бывший сотрудник компании ЮКОС выиграл свое первое дело в Европейском суде по правам человека более двух с половиной лет назад (вторая жалоба была признана приемлемой лишь в этом марте), ситуация с ним не изменилась до сих пор.

Российские власти еще в прошлом году отрапортовали Комитету министров Совета Европы (КМСЕ - орган, следящий за исполнением странами постановлений ЕСПЧ), что они якобы выполнили постановление Страсбургского суда по первому делу Пичугина. На самом же деле они его проигнорировали. Более того, их действия даже вступили в противоречие с ним.

Дело Пичугина было сопряжено с нарушением статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляющей право на справедливое правосудие. И ЕСПЧ прямо указал в своем постановлении на необходимость в данном случае провести повторное судебное разбирательство, в том числе допросить с соблюдением закона главного (лже)свидетеля обвинения Коровникова. Но этого так и не было сделано.

Примечательно, что в отчете России для Комитета министров Совета Европы не упоминаются ни доводы защиты Пичугина, ни поднимаемые ею в жалобе в КМСЕ вопросы. Более того, Россия неточно резюмирует решение ЕСПЧ и постановление Президиума Верховного суда РФ, отказавшегося в октябре 2013 года отменить неправосудный приговор в отношении Пичугина.

Сессии КМСЕ проходят ежеквартально, и хочется надеяться, что дело Пичугина войдет в сентябрьскую повестку дня. Не исключено, что Комитет министров может рассматривать дело Пичугина в контексте другой группы российских дел - "Белашев против России" (Владимир Белашев обвинялся в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году). По делам обоих заявителей, вопреки закону, проводились закрытые судебные разбирательства, и ЕСПЧ установил нарушения ст. 6.

Но ситуация с делом Пичугина гораздо острее, чем с делом Белашева. Хотя бы потому, что повторное судебное разбирательство в отношении Белашева проводилось (пусть вновь в закрытом режиме), а в отношении Пичугина - нет. С тех пор как в 1998 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, решения ЕСПЧ являются обязательными для нашей страны. Для некоторых сидельцев это последняя надежда на справедливость. Но в первую очередь постановления ЕСПЧ адресованы государственным структурам, принимающим решения, не соответствующие международным правовым демократическим нормам. Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные национальным законом, то применяются правила международного договора.

При этом ЕСПЧ никогда не вмешивается в уголовное законодательство стран, входящих в Совет Европы, не принимает решений о виновности или невиновности заявителя. Страсбург интересуется лишь соблюдением Европейской конвенции. Тем не менее Комитет министров Совета Европы ранее уже сталкивался с неисполнением постановлений ЕСПЧ, в том числе и со стороны России.

Впрочем, даже если уголовное дело отправляют на пересмотр, то это вовсе не окончательная победа заявителя. Пример - то же дело Белашева, проведшего за решеткой более десяти лет и по решению ЕСПЧ получившего компенсацию в 10 тысяч евро. Но его второй судебный процесс и приговор были аналогичны первому.

Наиболее вероятно, что КМСЕ возвратит дело Пичугина в Европейский суд с просьбой потребовать от России его нового рассмотрения в суде первой инстанции. Россия может подчиниться этому требованию. Но не повторятся ли изъяны предыдущего судебного процесса - этот вопрос, к сожалению, остается открытым.

В свете недавнего заявления министра юстиции Александра Коновалова по другому юкосовскому делу - о выплате компенсации акционерам компании - нельзя исключит, что Россия вовсе проигнорирует позицию КМСЕ. В таком случае ЕСПЧ может решить, что наша страна преднамеренно не выполнила решение этого суда по первому делу Пичугина.

Дальше начинается неосвоенная территория - так далеко еще никто из заявителей не заходил. Пожалуй, логичным продолжением было бы исключение Российской Федерации из Совета Европы (что вряд ли пойдет всем нам на пользу). Но это уже вопрос политический, а не юридический.

Тем не менее хочется верить, что наконец- будет принято справедливое решение. Ведь Алексей Пичугин и его близкие ждут его уже 12 лет. Постановления же ЕСПЧ направлены вовсе не на то, чтобы "унизить" какое-то государство, а на то, чтобы совершенствовать механизмы его работы, приводить их в соответствие с положениями Европейской конвенции.

Кадыров и заложники

Сводная мобильная группа и после погрома продолжает работать в Грозном. Если мои коллеги перестанут туда ездить вахтами, как это происходит сейчас, то я там буду сидеть, не выезжая.

У меня формула очень простая. Я просто считаю, что мужик должен отвечать за свои слова. Я достаточно громко публично когда-то сказал, что, пока здесь есть потерпевшие, дела которых мы ведем, мы будем им помогать. То есть люди местные, чеченцы, между прочим, очень сильно рискуя (а они рискуют куда больше, чем мы), выписали нам доверенности на ведение своих дел. Мы их уговорили, чтоб они подали заявление в местный Следственный комитет на этих неприкосновенных ментов, обладающих абсолютной властью в Чечне, и они таким образом себя засветили. Они там в относительной безопасности ровно до тех пор, пока мы там. Как только мы оттуда уйдем, с нашими потерпевшими начнут расправляться, их просто убивать начнут.

Я знаю пару правозащитных организаций в Чечне. Их начнут уничтожать, как только мы оттуда уберемся. "Мемориал" в частности.

Нет, я не мученик. Я готов не пожертвовать собой, я готов повоевать немножко. Я допускаю, что там может что-то случиться и со мной, и с ребятами. Понятно, у нас танков с пулеметами нет, но у нас есть другие средства. Если мы не ходим в касках и бронежилетах, это не значит, что мы уж совсем беззащитные. У нас просто другие механизмы. Понятно, что этот солнцеликий глава республики, этот султан всея Чечни не очень считается с международными авторитетами, ему плевать, сколько там у Каляпина международных наград. Ему, наоборот, как-то даже интересней такого Каляпина застрелить. Но мы понимаем примерно, как эта система устроена. Кто и что Кадырова держит за поводок.

Иногда мы ошибаемся, скажу вам честно. Когда мне в час ночи 3 июня позвонили и сказали, что митинг, который должны были проводить против журналистов, будут проводить не на «трех дураках» (площадь Дружбы народов), а в вашем дворе, и не против журналистов, а против Комитета против пыток, я со всеми созвонился, мы договорились, как они будут действовать, и я сказал, что самое глупое, что Кадыров сейчас может сделать, - это устроить погром. Ему это страшно невыгодно. Кадыров сейчас везде позиционирует Грозный как самый безопасный город. Он только что истерил у себя в Инстаграме, что в Лондоне проводили конкурс мегаполисов по безопасности и Грозный оказался в конце рейтинга. Как он только не обзывал организаторов конкурса: бесчестные люди, как они могли, да у нас самый безопасный город...

Я думал: ну как же после таких публичных слов, таких истерик в самом центре, в 500 метрах от главной мечети, в 300 метрах от МВД - и два часа люди в очках, в масках, в капюшонах дверь не смогли выбить, а стену в подъезде насквозь пробили. И мы в течение полутора-двух часов наблюдали все это по видео. Мы сидели в Нижнем Новгороде и смотрели, как там кирпичи летят, как они пытаются болгарками дверь распилить.

Мы звонили в полицию из Москвы, из Нижнего Новгорода. Я позвонил Федотову, говорю: полицию не можем вызвать целых полчаса. Он позвонил в МВД, начальнику департамента по противодействию экстремизму. Советнику президента сказали, что через пять минут наряд будет на месте. Наряд приехал через полтора часа.

Ситуация была опасной для жизни. Я в данном случае просчитался, я не думал, что они пойдут на такое. Если бы я мог предположить, я бы, конечно, ребятам сказал, чтобы они выехали еще ночью с этой квартиры, пусть бы они там штурмовали наши видеокамеры, а мы бы сидели и наслаждались зрелищем. Мы не скрываем, где мы находимся в Грозном. Сейчас мы нашли для работы новую квартиру: ту, в которой жила покойная Наталья Эстемирова. Где проживала Эстемирова, уж полиция-то точно вся знает. Скрыть место невозможно и глупо. Во-первых, нас не найдут потерпевшие. А во-вторых, наши сотрудники днем чем занимаются? Они либо сидят в суде и обжалуют какое-то очередное дебильное постановление Следственного комитета, либо они на каком-то следственном действии: на опознаниях, очных ставках... Вся работа не дома. Конечно, отследить, куда они едут ночевать, не проблема.

Сейчас я буду ходить по всем высоким кабинетам, пользуясь тем, что я член СПЧ. Буду стучать кулаком и говорить: товарищ замминистра внутренних дел! Что у вас в Чечне такое происходит? На глазах у всего прогрессивного человечества, на глазах всего интернета какие-то молотобойцы с кувалдами громят офис правозащитной организации, толпа снаружи улюлюкает, а полиция не приезжает два часа.

Чем больше мы будем сейчас скандалить и доказывать, что чеченская полиция была соучастником этого погрома - как минимум (я-то, конечно, убежден, что организатором, но доказать этого не могу и, наверное, не смогу), чем сильнее федеральное Министерство внутренних дел надавит на чеченскую полицию, тем выше будет наш уровень безопасности. В следующий раз они, глядишь, приедут не через два часа, а, как положено, через семь минут.

Жуковский: двойной распил